屹立“雪域天路”的丰碑 “青藏公路之父”慕生忠将军

慕生忠将军

2020年,缘于编撰一本散文随笔集子,让我在一篇来稿中认识了被誉为“青藏公路之父”的慕生忠将军。这篇题为《慕生忠将军与他的哈萨克族养子》的来稿的作者,正是慕生忠将军的二女儿慕七一。细细展读,我为文中记述的慕生忠将军的拳拳大爱之心深深感动。两个民族,联通了一条中华民族大家庭的血脉。在那个1951年12月寒冷的拉萨街头,慕生忠将军收养了一个被骗至此当奴隶逃出来的哈萨克族流浪孤儿沙塔尔。当他目睹这个七八岁的孩子天冷抱着野狗睡觉,脚冻把脚伸进牦牛排泄的粪便取暖,眼眶不禁湿润了……经慕生忠将军请求,上级组织批准,沙塔尔最终走进他的八口之家,并取名慕沙塔尔。

慕七一这篇来稿写得生动形象、情感充沛,最后审定被置于这本散文随笔集子的首篇。

于是,我与慕生忠将军子女遂有了一段交集。随后,慕生忠将军的三女儿慕瑞峰在家中为我追忆了父亲慕生忠将军1951年8月始率领筑路大军修筑青藏公路的故事。

一

1910年,慕生忠将军出生于陕西省吴堡县赫家山村,刚满20岁时,他受陕北红军刘志丹影响,积极投身革命队伍,三年后加入中国共产党。新中国成立后,他曾担任西北铁路干线工程局政治部主任、西北军区进藏部队政委、西藏运输总队政委和西藏筹委会常委、组织部部长等职。1955年被授予少将军衔。

古往今来,跨越青藏高原一向被视为畏途。巍巍青藏高原南有喜马拉雅山,北有昆仑山,东面则是山陡谷深的横断山脉。在这一片高寒缺氧的特殊地形地貌上,随处可见戈壁、荒漠、冻土和流石……

1951年5月,西藏和平解放,人民解放军进驻西藏。1953年春,由于西藏自然经济脆弱,贯彻执行中央“进军西藏,不吃地方”规定的驻藏部队难以“开荒种地,自力更生”,面临缺粮困境,中央责成西北局组成西藏运输总队运粮进藏,以解危机。时任中共西藏工委组织部长的慕生忠在西藏运输总队成立后任政治委员,具体负责运粮进藏事宜。慕生忠第一次进藏时走的路线,沼泽密布。历时54天,运粮的驼队徒步1438公里,用牺牲数十名驮工、2.6万余峰骆驼的惨重代价,将第一批近50万公斤粮食突击运抵西藏。1954年初,慕生忠再次进藏,再次组织7000余峰骆驼,选定的路线比第一次的路线靠西200多公里,虽沼泽少,但气候更加恶劣,运输总队到达拉萨时,仍损失惨重。

亲历两次进藏的艰难,目睹损失的惨重,慕生忠认为,靠原始的运输方式去完成高原长途运输任务,绝非长久之计,便萌生了修建青藏公路的想法。

二

在整修了香日德到格尔木的300公里路后,慕生忠赴京向中央主动请缨,要求修建青藏公路。当年仲夏,恰逢彭德怀总司令从朝鲜战场归来, 慕生忠将军利用去北京开会的机会看望彭总,并把修筑青藏公路的设想作了汇报。没想到彭总非常支持,踱步走到挂在墙上的一幅中国地图前,抬手从敦煌挥向西藏南部,用坚定的语气说:“这里还是一片空白,从长远看,非有一条交通大动脉不可嘛!”慕生忠将军深受感动,离开时,双手紧紧握住彭总的手。

慕生忠将军回到青海后,立即率领人马,坐着胶轮大车,从之前修补的香日德到格尔木300多公里的路上探查路况。50天后,在前面继续探路到达900公里之外黑河(那曲)的三名战友,发来电报称:“远看是山,近走是川,山高坡度缓,马车可过关。”这如诗一般的电文,说明“世界屋脊”是可以修筑公路的。慕生忠将军为此大受鼓舞,立刻动身进京汇报。然而,由于交通部没有安排这项工程,交通部公路局答复的意见是无法同意他修筑青藏公路的想法。

随后,“不甘心”的慕生忠将军再次求见彭总,力陈修筑青藏公路的重要性和可行性。彭总在办公室来回踱步,陷入深深的沉思之中。稍刻,彭总高瞻远瞩,从战略高度上肯定了修筑青藏公路的重要意义。几天后,彭总将一份关于慕生忠将军修筑青藏公路的报告,呈递给周恩来总理。

很快,周总理批准了修筑青藏公路的报告,同意先修格尔木至可可西里段,并下拨30万元作为修路经费。尽管这30万元少之又少,但对慕生忠将军来说已是弥足珍贵了。他随即从北京赶回格尔木,着手实施他的修筑青藏公路的计划。

三

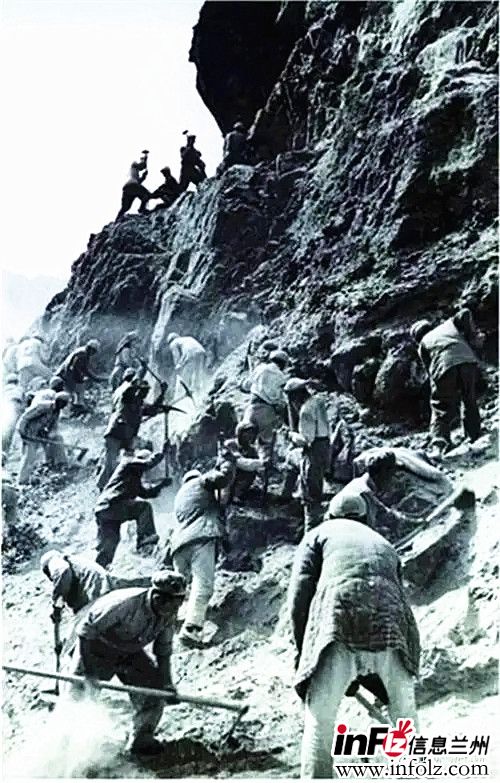

皑皑雪山,茫茫戈壁。1954年5月11日,青藏公路在格尔木破土动工,慕生忠带领一名工程师、10名工兵,1200名驼工和运粮民工,每人一把镐、一把锹,就这样开始了向世界屋脊的进军。

在一个春寒料峭的日子,一条冰封的大河横卧在面前。慕生忠将军率领的驼工和民工停下脚步,举目四望,不知此处是何处,纷纷大喊:“格尔木在哪里?格尔木在哪里啊?!”慕生忠将军大手一挥,大声说:“我们的帐篷扎在哪里,哪里就是格尔木。我们不走了,我们就是格尔木人!”

于是,在这片脚下就叫格尔木的地方,从此诞生了第一个城市的选址;落户了第一代建设者化为的居民;建起了第一批拱顶式窑洞和土木结构平房;盖起了第一栋小二层楼的办公用房(后被命名为“将军楼”);种植了第一批树木;开垦了第一块27亩菜园……还有许多第一,不再赘述。

当公路修筑到昆仑山口的时候,慕生忠将军登高望着四处银光闪烁的连绵群山,对身边的同志说:“如果我死在这里,就把我埋在这里!”他的眼眸里,仿佛凝聚着一股坚毅神态,这让在场的所有人肃然起敬。

时间在一天天过去。筑路大军逢山开路,遇水架桥。在海拔4000米至5000米的青藏高原上,奋力向前挺进。延伸300公里仅用79天,便把公路修筑到可可西里,顺利通过无人区。

——1954年8月中旬,筑路大军翻越风火山,向沱沱河挺进。

——1954年10月下旬,筑路大军翻越唐古拉山,向安多挺进。

——1954年11月上旬,筑路大军翻越黑河(那曲),向羊八井挺进。

一路上,慕生忠将军不断给无名的地方取名。其中,风火山、不冻泉、可可西里、开心岭以及长江源头的沱沱河等地名,都来自于他的取名。

1954年12月15日,注定是一个铭记的历史时刻。那一天,2000余名筑路大军,100台卡车,穿越当雄草原和羊八井石峡,直达青藏高原终点拉萨。格尔木至拉萨全长1283公里,这一壮举,慕生忠将军率领他的筑路大军用时7个月零4天全线贯通。也就在当天,拉萨、西宁、雅安三地共同举行青藏公路和康藏公路通车典礼。面对眼前如此热烈的场景和气氛,慕生忠将军开心地笑了。

四

魂归青藏线,是慕生忠将军生前的一个夙愿。

1982年初秋,72岁的慕生忠将军,回到离别20多年的格尔木。这座让他梦绕魂牵的高原新城,不仅凝聚了他刻骨铭心的一段岁月,还让他终生难以忘怀。他沿着当年修筑的青藏公路,走进一个个曾经熟悉的地方。凝望昆仑雪峰,慕生忠将军停下脚步,对身旁的子女们说:“我找到了自己安睡的地方了。你们记着,等我哪天闭了眼,一定要把我埋在昆仑山上,我要伴着青藏公路长眠!”

1989年,时隔七年后,79岁的慕生忠将军心中依依难舍那条通向拉萨的青藏公路。他走走停停,百感交集。与格尔木挥别时,他写满沧桑的脸庞上 ,满是不舍与感慨。

1993年8月,年已83岁高龄的慕生忠将军,不顾家人的再三阻拦,在老伴和子女们的陪同下,第三次从兰州千里迢迢回到格尔木。此时此刻,慕生忠将军乘坐上舒适的火车去格尔木。走在这座高原新城的每条街道,他若有所思地抬头望望,伸手摸摸,似乎想把这一切都记在心里。慕生忠将军一生很少流泪,当他站在“将军楼”前,他却流泪了。他默默站立了十几分钟,转身离开时,动情地对大家说:“这可能是我一生中最后一次来青藏线了,如果有一天马克思要见我,我一定还会回到青藏线。”

1994年10月19日,慕生忠将军在兰州逝世,享年85岁。临终前,他留下遗言,把他的骨灰撒在昆仑山口和沱沱河畔。按照慕生忠将军的遗愿,一个多星期后,子女们捧着父亲的骨灰来到了格尔木。当日,格尔木党政军机关和慕名而来的大批群众在“将军楼”前,为慕生忠将军举行了隆重的公祭仪式。听到慕生忠将军的骨灰要撒在青藏公路上,沿线行驶的车辆都纷纷停下,鸣笛三分钟,以此表达对他的敬仰和缅怀之情……

慕生忠将军,您就是屹立在“雪域天路”的一尊丰碑。您的一生,是革命的一生,奉献的一生。一条路,映照您的不倦身影,一座城,展现您的无畏胆识。

在与慕瑞峰的长谈中,不知不觉,已是华灯初上。握别时,她说:“其实,我父亲的一生还有许多故事。在土地革命战争时期和抗日战争时期,他还积极参与创建陕北革命根据地和领导开展吴堡县武装斗争。这些只待再约定时间讲述。"

我答应下来。

倏地,我突然想选择一个时间,沿着慕生忠将军修筑的青藏公路,走向格尔木,走进拉萨,去感受他长留在“雪域天路”的无私与博大的情怀!

□王新华

甘公网安备 62010002000180号

甘公网安备 62010002000180号